titolo: "Il

tesoro del Crociato"

collana:Ciconauti

autore: Cesare Gianotti

ISBN 978-88-32124-49-1

€

18,00 - pp.252 -

© 2023 - in

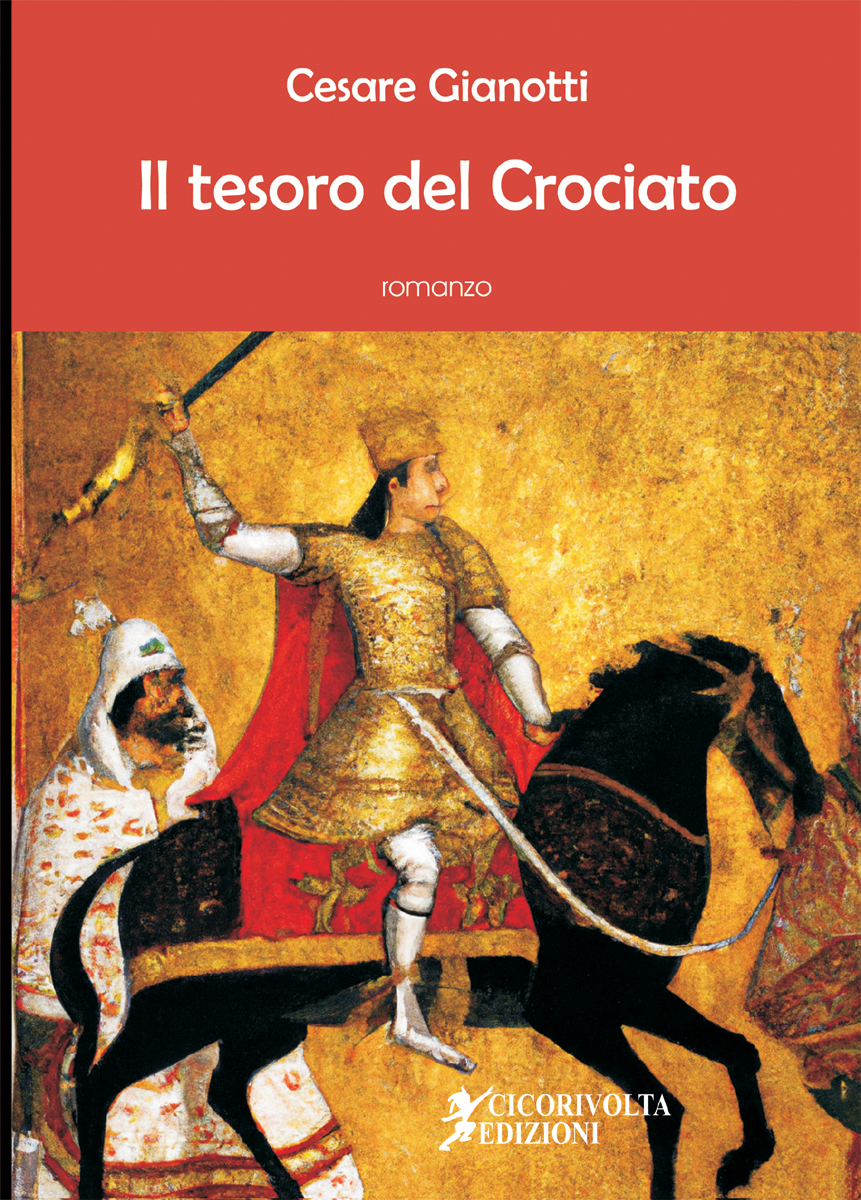

copertina,illustrazione originale e progetto

grafico di Javier Guado.

Il romanzo riprende e conclude le vicende narrate ne "Il Crociato - La spada e l'usbergo". Mantenendo la stessa struttura, descrive a capitoli alterni gli eventi che vedono protagonisti, nel secolo XXI°, il giornalista Thierry Vidal, il suo collega Mansur Kouadiò, l'avvocato Alphonse Djallò e l'ex maggiore Mamadù Cissò; mentre, nel secolo XIII°, ancora una volta il cavaliere Cedric de la Riviere, divenuto principe di Ousmane, e il principe Yacubu Bello.

(continua)

![]()

(segue)

Un

antico manoscritto parzialmente bruciato rinvenuto a Timbuctù mette

Thierry Vidal sulle tracce del tesoro appartenuto al cavaliere de la Riviere

e mai ritrovato. In una regione del Sahara a cavallo fra Mali, Algeria

e Mauritania dove imperversano le varie fazioni dei fondamentalisti islamici

di Al Qaida, Thierry e i suoi amici, lasciata Timbuktù, si avventurano

alla ricerca del tesoro fronteggiando enormi e a volte drammatiche difficoltà.

Il duplice piano narrativo si sviluppa, nel XIII° secolo, attraverso

la spedizione condotta dal sultano del Marocco contro l'Impero del Mali

per impossessarsi delle miniere di sale nella sperduta località

desertica di Taghaza e con le fasi della sua eroica difesa ad opera dell'esercito

del Mali guidato dal principe Bello e da Cedric.

A

fare da sfondo alla narrazione è ancora una volta il deserto, con

le sue insidie, i suoi spettacolari tramonti e le sue lande desolate.

Brano tratto da: "Il

tesoro del Crociato"

PROLOGO

Precedute

dal signore del Marocco, il sultano Abu Yusuf Ya'kub ibn Abd al-Haqq,

imponente sul suo cavallo bianco e avvolto in un mantello di tessuto damascato

azzurro impreziosito da intricati ricami d'oro, le milizie marocchine

sfilavano lentamente sotto l'elegante arco a sesto acuto sovrastante la

porta meridionale della città di Sigjlmassa. Per l'occasione, erano

stati spalancati entrambi i battenti in legno massiccio decorati con grosse

borchie di bronzo, uno dei quali restava abitualmente chiuso.

Una folla plaudente le aveva accompagnate lungo tutto il percorso, dalla

piazza principale dove si ergeva la grande moschea recentemente imbiancata

a calce, sino alle massicce mura di pietra color ocra dove si apriva la

grande porta meridionale, e ora le salutava con alte grida di gioia e

ripetute invocazioni ad Allah il grande per una sicura vittoria. Erano

accompagnate dal suono acuto, simile a un ululato prolungato, della "zaghrouta",

emesso dalle donne nascoste dietro le "mashrabiye", i caratteristici

graticci in legno alle finestre.

Quando anche l'ultimo dei dromedari adibiti al trasporto delle salmerie

ebbe varcato la porta, le guardie si precipitarono a richiuderne i battenti,

mentre gli abitanti della città facevano lentamente ritorno alle

loro incombenze.

La spedizione contro la città di Taghaza, nel lontano impero del

Mali, era cominciata.

Non

era la prima volta che i regnanti del Marocco lanciavano una spedizione

militare contro quella remota località desertica, piccola per dimensioni

ma importante crocevia per il commercio del sale, ubicata a metà

strada fra i paesi dell'Africa settentrionale e quelli meridionali dell'impero

del Mali. Il prezioso minerale di cui abbondava il suo sottosuolo, da

secoli strategico per l'economia dell'impero assieme all'oro, all'argento,

all'avorio e al rame, veniva estratto in forma di lastre rettangolari

che, legate a coppie e caricate a due a due sul dorso dei dromedari, prendevano

la strada dei mercati settentrionali di Sijilmassa, nell'entroterra del

Marocco, e di Orano, sulle coste algerine del Mediterraneo, con interminabili

carovane che percorrevano le pericolose piste che attraversavano il deserto.

Ma anche quella dei mercati meridionali adagiati lungo le rive del grande

fiume, primo fra tutti quello di Timbuktù, antico insediamento

e già famoso centro religioso ai margini del deserto.

Due erano le carovaniere principali che dall'impero si dirigevano verso

il settentrione. La prima puntava, attraverso il grande deserto denominato

Erg Chech, verso l'oasi di Adrar, nell'Algeria meridionale, e la seconda,

più defilata, si dirigeva verso occidente, per raggiunger le oasi

del Marocco meridionale. Presentavano entrambe notevoli rischi, dovuti

alla precarietà dei rari punti d'acqua e alla presenza di estesi

cordoni di dune che, ripetendosi quasi all'infinito, costringevano le

carovane a frequenti cambi di direzione. Per non parlare poi delle temperature,

che anche nei periodi invernali potevano a volte arroventare l'aria, rendendola

soffocante.

Per questi motivi, di carovane non ne venivano organizzate più

di un paio all'anno, affidate a guide esperte e al comando di un capo

carovana, generalmente un commerciante di riconosciuta serietà,

in rappresentanza degli interessi di tutti i proprietari delle merci,

consorziati fra loro per ridurre i rischi. Una volta raggiunti i mercati

e vendute le merci, le carovane rientravano cariche di altri prodotti,

questa volte provenienti dalla penisola iberica, da quella italica e dal

medio oriente.

Sul fiorente commercio del sale, ma anche della polvere d'oro, dell'argento,

del rame e, non ultimo, quello degli schiavi, avevano da tempo gettato

gli occhi i sultani del Marocco, desiderosi di controllarne i mercati

carovanieri, fra cui, appunto, Taghaza, ben sapendo che avrebbero così

potuto imporre ai commercianti i loro dazi e ricavarne grandi vantaggi

economici con pochi sforzi. Ma, ogni qual volta avevano provato a impossessarsi

di Taghaza, erano sempre stati respinti con gravi perdite dagli uomini

di Mansa Uali, re di un vasto regno che si estendeva dalle coste del grande

mare, a occidente, sino alla regione orientale di Gao, il cui esercito,

negli anni, aveva raggiunto un invidiabile livello di organizzazione ed

efficienza.

Era l'impero del Mali.

Purtroppo, con la sua morte, si era scatenata una lotta per la conquista

del potere fra i due più alti dignitari di corte, lotta che aveva

sensibilmente indebolito la forza militare dell'impero, lasciandone sguarniti

i posti di frontiera a guardia dei confini. Proprio di questo intendeva

ora approfittare il sultano del Marocco, ritenendo maturi i tempi per

una definitiva conquista della piccola città mineraria.

CAPITOLO PRIMO

VALLE DELLA DRÀA

(MAROCCO MERIDIONALE)

OTTOBRE 1283

Sotto un sole che cominciava a far sentire i suoi fastidiosi effetti,

la colonna avanzava a passo lento percorrendo la carovaniera che conduceva

verso le regioni meridionali attraversate dal fiume Dràa, la cui

fertile valle era costellata di piccoli villaggi agricoli, in ognuno dei

quali il sultano Abu Yousuf intendeva reclutare un certo numero di uomini

destinati a ingrossare le fila delle sue truppe. Dietro il sultano, che

indossava un vistoso turbante di seta azzurra che ben si accompagnava

al mantello di identico colore, cavalcavano i generali nei loro abiti

dai colori decisamente meno appariscenti. Pochi i cavalieri, perché

la spedizione prevedeva l'attraversamento di vaste distese sabbiose che

sarebbero risultate d'impaccio per gli zoccoli di quei quadrupedi adatti

a terreni meno soffici. Nutrite, invece, le truppe a dorso di dromedario,

armate di scimitarra, pugnale e arco. E non mancavano quelle a piedi,

destinate a ingrossarsi nel corso della prima parte del viaggio, anch'esse

ben armate. Chiudevano la lunga colonna le salmerie, costituite da un

folto gruppo di dromedari per il trasporto delle vettovaglie, al momento

in gran parte scarichi. Solo più avanti, con la requisizione nei

vari villaggi delle derrate alimentari necessarie a uomini e animali,

sarebbero stati caricati di tutto punto prima di affrontare il deserto.

Il sultano arrestò il cavallo e alzò un braccio. A lui si

affiancò subito uno dei generali che, raccolto un suo ordine, tornò

indietro e indirizzò un comando verso la truppa. Un cavaliere,

uscito dai ranghi, si avvicinò lentamente e lo raggiunse. Pur indossando

anch'esso mantello e turbante, non portava addosso alcuna arma e il suo

aspetto tradiva l'appartenenza a una razza diversa. La sua pelle era infatti

di una tonalità decisamente chiara, ben diversa da quella leggermente

olivastra dei berberi che costituivano la quasi totalità degli

abitanti del regno. Anche la capigliatura, di un caldo color castano,

contrastava con quella nerastra e riccioluta dei berberi, che i cristiani

della vicina penisola iberica e dell'Andalusia in particolare, erano soliti

chiamare "mori".

Si trattava senza dubbio di uno straniero….

(…)

CAPITOLO SECONDO

TIMBUKTU (MALI)

LUGLIO 2012

Due ombre furtive, nel cuore di una notte senza luna, sgusciarono da una

stretta porta che si affacciava sul vicolo sabbioso che separava due fra

i più antichi quartieri della città. I due uomini, tenendosi

al riparo del muro di una bassa costruzione, si diressero verso la vicina

piazza sulla quale si affacciava l'antica moschea e da dove sembrava provenire

un tenue e intermittente chiarore. Giunti alla fine del muro si fermarono,

poi il primo si sporse con cautela oltre l'angolo per controllare la piazza.

Proprio davanti al portone spalancato della moschea di Sidi Yahia, edificata

nel XV secolo, ardeva un imponente falò le cui fiamme si innalzavano

irregolarmente, alimentate da una catasta di libri ammucchiati alla rinfusa.

L'uomo gettò uno sguardo tutt'attorno e, sinceratosi che non ci

fosse nessuno, abbandonò l'ombra protettrice e si precipitò

verso il rogo seguito dal compagno. Entrambi portavano sulle spalle due

ampi zaini vuoti che scaricarono presso la catasta ardente, poi, inginocchiatisi,

si misero a gettare manciate di sabbia che raccoglievano a piene mani

da terra, nel tentativo di spegnere le fiamme. In breve riuscirono a domare

il rogo; cominciarono allora a riempire gli zaini con i libri non ancora

aggrediti dal fuoco.

Si trattava di antichi manoscritti provenienti dal livello inferiore della

moschea, che ospitava una delle numerose e antiche biblioteche sparse

in tutti i luoghi di culto della città.

I manoscritti di Timbuktù, conosciuti in tutto il mondo, ormai

da diversi anni erano stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.

Sul loro numero i dati erano incerti, non essendone mai stato fatto un

vero censimento. Si parlava di circa settecentomila testi, molti ridotti

in condizioni pietose dall'usura dei secoli e dalla pessima conservazione,

e altri addirittura a un ammasso di fogli sciolti, rosicchiati dagli insetti

e dai topi. Di essi, circa ventimila erano stati catalogati e conservati

nei sotterranei del moderno Istituto di Studi Islamici, di recente realizzazione,

che prendeva il nome da Ahmed Baba, famoso studioso e scrittore islamico

contemporaneo di Shakespeare, ma moltissimi altri erano sparsi un po'

ovunque; sia nelle moschee della città che nelle abitazioni di

privati cittadini, le cui famiglie discendevano da coloro che, nel medioevo,

avevano ricoperto importanti cariche amministrative e politiche e che,

per amore del sapere, si erano creati le loro biblioteche personali. Ma

anche nelle case di gente di modeste condizioni, venutane in possesso

nel corso dei secoli, e, si mormorava, addirittura conservati in nascondigli

sotterranei fuori città, in pieno deserto, della cui ubicazione

erano in pochi a esserne a conoscenza.

(…)

I due uomini avevano quasi riempito i loro zaini quando un rumore di passi provenienti da una strada laterale li fece sussultare. Raccolsero il loro carico e si affrettarono all'interno della moschea, proprio mentre altri due uomini sbucavano nella piazza. Calzavano semplici sandali di plastica trasparente e indossavano una lunga camicia che gli scendeva alle caviglie, dal colore ormai indefinibile, ma che una volta doveva essere stata bianca. A tracolla portavano un kalashnikov e una borsa di tela piena di caricatori. Si avvicinarono al rogo, ormai quasi spento, e si guardarono perplessi. Dalla sabbia che ricopriva i manoscritti ormai inceneriti capirono che qualcuno era stato lì. Gettarono uno sguardo attorno, poi si precipitarono verso l'ingresso della moschea.

Appena

varcata la porta, i due uomini con lo zaino si erano trovati avvolti da

un buio totale. La notte era priva di luna e dalle poche e strette finestre

che si aprivano in alto, distribuite sui lati più lunghi di quell'ambiente

rettangolare che costituiva il corpo principale della moschea, sembrava

non penetrare alcuna luce. Questa era stata la loro prima impressione,

mentre a tentoni cercavano di avanzare. Ma, dopo pochi secondi, i loro

occhi avevano cominciato a scorgere delle ombre. In realtà l'ambiente

non era completamente buio; infatti dall'alto pioveva una debolissima

luce azzurra, il poco che riusciva a filtrare all'interno del chiarore

prodotto dalla volta celeste, animata da una moltitudine di stelle luccicanti.

Ombre immobili, verticali, che si materializzavano all'improvviso davanti

a loro, ostacolandoli nei movimenti. Erano le numerose colonne che sostenevano

il soffitto e che ora riuscivano a distinguere abbastanza bene. Si liberarono

degli zaini, nascondendoli dietro una di esse, proprio mentre i due uomini

armati facevano il loro ingresso e, a loro volta, si fermavano sorpresi

dal buio.

I due fuggitivi, intanto, muovendosi rapidamente e cercando di non far

rumore nel calpestare le stuoie che ricoprivano il pavimento di terra

battuta, si dirigevano verso il fondo, dove gli era parso di scorgere

una scala che scendeva. La raggiunsero nel momento in cui i loro inseguitori,

superato il primo momento di disorientamento, abituatisi a loro volta

al buio, cominciavano ad avanzare, senza sapere però dove dirigersi.

Si muovevano a caso attorno alle colonne, con precauzione per non andare

a sbattere, sinché non raggiunsero anche loro il fondo del vasto

ambiente e scorsero la scala. Gli altri, intanto, erano già giunti

in fondo ai gradini che immettevano in una stanza dal soffitto basso,

totalmente immersa nel buio. Nulla del debole chiarore dell'ambiente superiore

riusciva più a penetrare in quel sotterraneo. Capirono di essere

finiti in uno dei locali che costituivano la biblioteca quando, muovendosi

a tentoni, urtarono contro uno scaffale di legno su cui erano appoggiati

alcuni volumi. L'urto ne fece cadere uno, che piombò al suolo con

un rumore che, per quanto attutito dal pavimento di semplice terra battuta,

ai due, in preda a grande agitazione, parve spaventoso.

Si immobilizzarono, col cuore che gli martellava in petto.

A quel rumore gli inseguitori, che avevano già iniziato a scendere

i primi gradini, si arrestarono a loro volta, imbracciarono i kalashnikov

e fecero scattare la sicura con un suono secco, amplificato dai muri di

quell'ambiente angusto.

Uno dei fuggitivi afferrò il compagno per un braccio e mormorò,

in un soffio: "Non muoverti!".

Gli altri, intanto, giunti in fondo alla scala dove regnava un buio totale,

non si accorsero a loro volta della scaffalatura appoggiata al muro e,

maldestramente, la fecero cadere. Si udi un urlo, non di paura, ma per

incuterla, lanciato dal fuggitivo che aveva appena sussurrato all'amico

di non muoversi, a cui seguì un tramestio come di due corpi in

lotta fra loro, poi un grido che si strozzò in un lamento, accompagnato

da una raffica di kalashnikov i cui proiettili andarono a colpire il soffitto

in tutte le direzioni. Per una frazione di secondo gli spari illuminarono

l'ambiente. Il primo fuggitivo, quello che aveva ricevuto l'ordine di

non muoversi, scorse, a pochi centimetri dal suo, il volto stravolto di

uno dei due inseguitori, gli occhi sbarrati e la bocca spalancata, mentre

da uno squarcio della gola il sangue sprizzava a fiotti. Dietro di lui

intravide l'amico che stringeva in una mano un coltello insanguinato,

mentre con l'altra gli immobilizzava la testa. L'uomo appena sgozzato

imbracciava ancora l'arma da cui era partita la raffica. Come ultima cosa

intravide, presso la scala, il secondo inseguitore, quello che aveva fatto

cadere la scaffalatura, nell'attimo in cui, sorpreso dalla raffica, si

voltava verso i due avvinghiati, impugnando l'arma. Poi fu di nuovo buio.

Allora si buttò bocconi al suolo, mentre udì, vicinissimo,

un tonfo sordo e contemporaneamente il kalashnikov che aveva appena sparato,

non più trattenuto dall'uomo sgozzato piombato a terra, gli cadde

sulla testa. In preda al terrore lo afferrò, proprio mentre un'altra

raffica squarciava il silenzio. Udì i proiettili sibilare sopra

la testa e colpire, sbriciolandola, la scaffalatura più vicina

a lui prima di penetrare nel soffitto. Ci fu un altro lampo, ma, per l'infelice

posizione in cui si era venuto a trovare, non riuscì ad approfittarne.

Prontamente si rotolò su un fianco e, urlando per farsi coraggio,

lasciò partire a sua volta una raffica nella direzione in cui,

in base a quanto intravisto in precedenza, riteneva doversi trovare l'uomo

che aveva appena sparato. Continuò a sparare alla cieca, sempre

nella stessa direzione, finché non esaurì l'intero caricatore.

A ogni raffica un lampo illuminava la scena e così riuscì

a distinguere, in un frenetico alternarsi di luce e buio, il corpo dell'uomo

a cui aveva sparato incastrato in una scaffalatura contro cui era stato

scaraventato dalla violenza dei proiettili, crivellato di colpi e con

la testa quasi staccata dal corpo, ridotta a un irriconoscibile ammasso

sanguinolento. A terra, vicino a lui, giaceva il corpo coperto di sangue

dell'altro inseguitore e, nascosto sotto di lui, intravide l'amico che

l'aveva sgozzato e che l'aveva utilizzato come scudo protettivo. Scoppiò

a piangere, incapace di rialzarsi.

"E' tutto finito" disse l'amico, liberandosi del morto e mettendosi

in piedi. Poi lo prese per le spalle e lo costrinse a rialzarsi.

"E' tutto finito" ripeté, "alzati, dobbiamo andarcene

prima che arrivi qualcuno".

Ma l'altro, ancora sotto shock, non accennava a muoversi e l'amico dovette

afferrarlo per le spalle e guidarlo, al buio, verso i primi gradini della

scala. Quando furono di sopra recuperarono i loro zaini e uscirono all'aperto,

essendosi sincerati che fuori tutto fosse tranquillo. Dopo il buio del

sotterraneo la piazza parve loro luminosissima; per questo si infilarono

subito in un oscuro vicolo laterale.

(…)

Cesare Gianotti, nato a Ivrea nel 1940, dal

1946 al 1970 ha vissuto in Libia. Laureato in Scienze Geologiche, rientrato

dalla Libia, ha trascorso per lavoro sedici anni nell'Africa sub-sahariana,

di cui quattro in Costa d'Avorio e dodici in Nigeria. Vive quasi sempre

a Minorca (Baleari-Spagna). Ha pubblicato "Il Crociato - La spada

e l'usbergo" (prima edizione, Albatros 2011). Da Cicorivolta Edizioni

ha pubblicato i romanzi: “Una

storia siciliana (d’altri tempi)” (2013), “Prima

di morire”(2015), "Calma

piatta a Flamingos' Bay", "Il

Crociato - La spada e

l'usbergo"

(seconda edizione, 2023).