ordinalo senza spese di spedizione

leggi l'articolo da Pozzuoli Magazine

(leggi l'articolo di Davide Morganti per IL MATTINO di Napoli del 9 ottobre 2009)

Noi cresciuti all'ombra della grande fabbrica leggi l'articolo di TANIA SABATINO

(apparso su www.denaro.it)

leggi la recensione di Vincenzo Aiello (Il Mattino di Napoli)

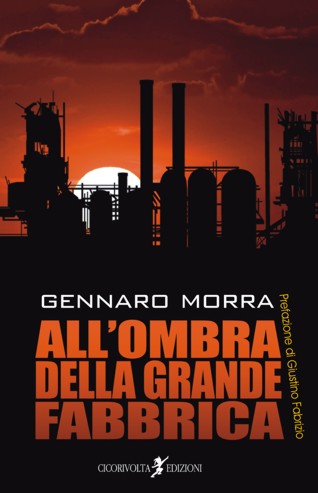

titolo:"ALL'OMBRA

DELLA GRANDE FABBRICA" (prefazione

di Giustino Fabrizio)

€

11,00 - pp.

143

in copertina,

illustrazione originale e progetto grafico di Emidio

Giovannozzi

Stefano

è un ragazzo affetto da tetra-paresi spastica e i suoi genitori

lo stanno accompagnando in ospedale dove gli inietteranno dell'acido

nelle vene per cercare di curare un linfoma. Nello stesso giorno si

diffonde in città la notizia che la grande industria siderurgica,

sulla quale affaccia la finestra della stanza di Stefano, presto chiuderà

i battenti.

Marco, amico d'infanzia di Stefano, è un convinto ambientalista,

ma è anche figlio di un operaio della fabbrica siderurgica. La

chiusura dell'industria, un evento per cui si è battuto tanto

insieme agli altri membri dell'associazione che frequenta, gli stravolgerà

la vita, portandolo a scontrarsi ferocemente con il padre e costringendolo

a emigrare al Nord.

Esistenze tormentate dal susseguirsi di eventi più grandi di loro, incapaci di contrastarli e di non soccombere. Sullo sfondo, un quartiere operaio di una Napoli appena riconoscibile, lontana anni luce da quella che quotidianamente è alla ribalta sui giornali e in televisione. Una città che però esiste e ha il diritto di essere raccontata con lo stesso vigore con cui si racconta la Napoli violenta e sanguinaria.

acquistalo anche presso:

La

Feltrinelli Libri e Musica

via S. Caterina a Chiaia, 23 (ang. piazza dei Martiri)

80121 Napoli

e presso:

La

Feltrinelli

via Tommaso D'Aquino 70/76

80133 NAPOLI

"All'ombra della grande fabbrica" al Tg3 Campania del 10 agosto 2010

Prefazione di Giustino Fabrizio

Il 25 settembre 2004 Eleonora Bertolotto, una bravissima ed esperta inviata di “Repubblica”, segue allo stadio Collana del Vomero i giochi dei “diversamente abili”. Sono 1500 uomini e donne, metà in gara, metà spettatori, che si sfidano in ben 19 discipline, dall’atletica leggera al nuoto, dal basket al calcio, dal tiro con l’arco al “torball”, il modo speciale dei ciechi di giocare a pallone. L’idea dei giochi è stata del presidente provinciale del Coni, Amedeo Salerno, che l’ha maturata leggendo una poesia di Gennaro Morra. Eleonora torna in redazione e insiste con me per pubblicare, oltre l’articolo con il resoconto dei fatti, la poesia di Gennaro. Eccola.

Il mio precario equilibrio / mi tiene in bilico / mi costringe a cercare un appiglio. / Devo avvinghiarmi ai muri / alle sedie, alle persone / non posso commettere / il minimo errore. / Barcollo come un birillo / sfiorato da una palla / traballo come una bottiglia / urtata da una biglia. / Ho paura di cadere / non tanto per il dolore che potrei avvertire / ma per il peso dei loro occhi / che su quel pavimento mi potrebbero inchiodare. / Basterebbe un sorriso / il protrarsi di una mano / alla quale mi potrei aggrappare / per non sentire più l’imbarazzo / del mio continuo ondeggiare.

Nell’articolo,

Eleonora scrive: «Gennaro Morra è un bel ragazzo di 32 anni,

che sta per laurearsi in Sociologia. Come tutti gli spastici, ha faticato

a dimostrare la sua intelligenza imprigionata in un corpo che non gli

obbedisce. “Alle elementari — racconta — per gli insegnanti

ero un problema. L’unica difesa è stata studiare, diventare

il più bravo di tutti”. Ma la sua esistenza è cambiata

radicalmente grazie al computer, al quale lavora con un dito e aiutandosi

con il naso, e che è diventato il suo tramite con il mondo. Il

presidente Salerno lo ha conosciuto, si è commosso, e ha voluto

essere lui a tendere la mano. Il risultato è una giornata settembrina

ove molto si gioca e un po’ si gareggia, ma senza credere troppo

nel risultato».

Letto l’articolo, Gennaro poggia dito e naso sul computer e scrive

a Eleonora per ringraziarla, Eleonora risponde facendo qualche domanda

a Gennaro e poi mi dice che secondo lei il ragazzo ha la stoffa per poter

scrivere sul giornale. Invito Gennaro in redazione, ci incontriamo e nasce

così una collaborazione che produce - attraverso uno scambio abbastanza

frequente di email - prima delle lettere al giornale sui problemi dei

disabili, poi articoli e racconti sulla realtà napoletana: dalle

vicende di Scampia al mercato dei contrassegni per parcheggiare l’auto

gratis, dagli infortuni sul lavoro all’assalto all’alba dei

pendolari al treno prima che entri in stazione. Il 13 gennaio 2005 pubblico

un racconto di Gennaro che intitolo “Siamo cresciuti all’ombra

della grande fabbrica”. Il racconto comincia così: «Ricordo

che ebbi un colpo al cuore. Per la prima volta, sporgendomi un po’

di più dalla finestra della mia stanza, riuscivo a scorgere una

striscia di mare. Il mare di Nisida. Il mare di Coroglio. Il mare. Fino

ad allora l’orizzonte era stato ostruito dalla grande fabbrica. Lo

sguardo, lanciato alla ricerca dell’infinito, andava a cozzare contro

le torri color ruggine. Contro le ciminiere sbuffanti. Contro le dense

colonne di fumo grigio, che, liberate nel cielo, andavano a confondersi

con le nuvole. Per noi bimbi, che giocavamo sui balconi e nei cortili

dei palazzi circostanti, quelle nuvole grigie erano state sempre parte

di un paesaggio assolutamente naturale».

Anch’io sono nato e cresciuto all’ombra della grande fabbrica,

a Fuorigrotta. Ma non era per motivi soggettivi che quel racconto mi piacque

particolarmente. Esso rendeva bene il disorientamento della libertà

che colse molti cittadini di Bagnoli dopo quella che Ermanno Rea ha definito

“la dismissione” dell’Ilva-Italsider. E in questo romanzo

che vede la luce quattro anni dopo quel breve racconto, di cui riprende

il titolo, è ben raccontata l’ambivalenza di quella gigantesca

struttura che dava lavoro e morte, che scandiva i tempi quotidiani con

il suono delle sirene e arrossava il cielo dipingendo tramonti meravigliosi

come un veleno inebriante. C’è anche, in parte, nel personaggio

di Stefano, la storia di Gennaro, raccontata con un’ironia che è

l’eleganza della disperazione di un uomo che desidera come tutti,

ma non può come possono tutti («…a parte i problemi

fisici, sono un ragazzo di vent’anni come tanti. Non posso ogni volta

ripetere che frequento l’università; che ho una mia opinione

politica e una fede calcistica; che vado dietro alle ragazze; che il sabato

sera esco con gli amici e faccio le cinque del mattino; che mentre mi

preparo per uscire mi metto a ballare, imitando John Travolta nei panni

di Tony Manero, una cosa che mi riesce anche bene grazie all’anca

sporgente che mi ritrovo; che, però, devo chiedere a mamma di abbottonarmi

la camicia e chiudermi la patta dei pantaloni, perché le mie mani

non sono tanto abili da consentirmi di provvedere da solo. In quei momenti

mi sento più Dustin Hoffman in Rain Man»). È la stessa

trasparenza senza finzioni che aveva colpito Eleonora Bertolotto, perché

Stefano «detestava l’ipocrisia di chi cercava di non ferire

la sua sensibilità, evitando di pronunciare certi vocaboli in sua

presenza: di fatto, loro erano i primi a discriminarlo, ritenendo offensiva

la sua stessa natura».

E poi ci sono gli amori, il conflitto tra padri e figli, la crescita attraverso

le delusioni e le sconfitte. Con degli spicchi di vita dell’era pretecnologica,

quando le esistenze dei ragazzi non erano dominate da videogiochi e computer

e i corridoi casalinghi erano trasformati in campetti di calcio con grande

disappunto delle madri. Oggi, nelle case moderne, non ci sono più

nemmeno i corridoi.

(brani tratti da "ALL'OMBRA DELLA GRANDE FABBRICA")

È

l’odore la cosa più schifosa.

Certo, dopo c’è il vomito, l’anemia e tutto il resto,

ma quell’odore è davvero orrendo.

Comincio ad avvertirlo durante il tragitto che porta all’ospedale,

di colpo, come se quello schifo già l’avessi sotto il naso.

Il solo ricordo basta a far cambiare espressione alla mia faccia. Devo

sforzarmi di pensare a qualcosa di bello per cancellarne la sensazione

di malessere. Come al solito, è Marina la mia via di fuga preferita.

La mia distrazione migliore.

Scendo da casa verso le sette e mezza del mattino con i miei genitori,

che sembrano guardie carcerarie che accompagnano il condannato a morte

dal suo boia.

Vado a morire!

La mia vita si spegnerà per due giorni. Non ho diritto nemmeno

all’ultimo pasto: prima di iniziare la terapia devono prelevarmi

il sangue, bisogna che resti digiuno.

A quest’ora del mattino, un mattino autunnale, l’aria è

frizzante e sarebbe anche piacevole fare due passi, ma sto andando a morire,

non mi è concesso divagare.

Uscivo da casa sempre a quest’ora quando ero all’istituto tecnico.

Non mi pesava. A scuola ci andavo con piacere, soprattutto negli ultimi

due anni: avevo imparato ad andare in giro per tutto l’istituto da

solo sulla mia carrozzella e, appena potevo, schizzavo fuori dell’aula.

Mi divertivo in quella scuola, sembrava costruita apposta per me. E in

effetti lo era. L’unica scuola di Napoli pensata e realizzata senza

barriere architettoniche con delle grandi rampe rivestite in gomma nera,

che permettevano di raggiungere ogni zona dell’edificio. Io le percorrevo

in salita, aggrappandomi alla carrozzina e spingendola fino in vetta,

per poi ridiscenderle standoci seduto, usando i freni e i piedi per non

acquistare troppa velocità. Non sempre ci riuscivo, andando a sbattere.

Anche quello era divertente.

L’università è tutta un’altra storia.

La facoltà di Sociologia è situata nel centro storico della

città, un luogo inaccessibile per definizione. Pensi al centro

antico di Napoli e immagini un percorso a ostacoli concepito da un sadico,

che gode nel vederti arrancare tra basolato, buche e dislivelli. All’ingresso

di quella zona dovrebbero piazzare dei grossi cartelli con sovraimpresso

il simbolo dell’handicap sottoposto al segnale di divieto.

Vietato l’ingresso ai disabili!

L’università no, non è come l’istituto tecnico.

Anche se riesci a compierlo tutto quel percorso a ostacoli, giunto all’edificio

non può nemmeno sfiorarti l’idea di entrarci comodamente seduto

sulla tua sedia a rotelle. Dentro è un trionfo di gradini, rampe

di scale e ascensori strettissimi. Io, che potevo, lasciavo la carrozzina

in custodia al bidello del pianterreno e partivo alla conquista dell’aula

avvinghiato al braccio di mamma. Spesso la destinazione era incerta e

vagavamo tra i piani alla ricerca della lezione che stava per iniziare.

C’erano giorni che trascorrevamo quasi interamente in facoltà

per seguire una lezione alle nove del mattino e un’altra alle due

del pomeriggio. Abbiamo resistito in quell’inferno sei mesi, poi

abbiamo mollato. Mamma non poteva continuare a seguirmi in quel caos organizzato,

e io non ero abbastanza autonomo da poterci restare da solo. Si è

deciso che avrei studiato a casa, andando in facoltà solo per sostenere

gli esami.

All’istituto tecnico ci stavo bene.

In facoltà non ci sto per niente.

Mi piacerebbe che all’incrocio dello stadio papà svoltasse

a sinistra invece che tirare diritto. Quello è il percorso che

porterebbe all’istituto tecnico, ma non sto andando a scuola. Sto

andando a morire. La mia vita si fermerà per i prossimi due giorni.

Forse tre.

Il semaforo scambia il rosso col verde, e papà tira diritto verso

la galleria.

Il primo ciclo di chemio l’ho fatto a fine agosto, quella volta non

avevo dentro questo magone. Mi avevano avvisato che molto probabilmente

ci sarebbero stati degli effetti collaterali, però non era detto

che il mio fisico avrebbe reagito negativamente. Non era matematico. E,

comunque, no-nostante tutte le spiegazioni tecniche che medici e infermieri

mi avevano offerto, di questi effetti collaterali non avevo troppa paura.

Sapevo che sarei stato male con lo stomaco per qualche ora e che mi sarei

sentito debole nei giorni successivi, ma mi sembrava il giusto dazio da

pagare in cambio di una guarigione quasi certa.

Adesso è diverso. Ho sperimentato già due volte l’effetto

che la terapia ha sul mio corpo, ed è dieci volte più potente

di quello che avevo immaginato. Ora so che il rimedio per guarire è

più violento e bastardo della malattia stessa, e di quella serenità

che avvertivo quel giorno di agosto, mentre tornavo in ospedale dopo esserci

stato ricoverato per un mese, non me n’è rimasta nemmeno una

briciola. Soprattutto ora che conosco il tremendo odore che emana quella

roba, se al volante ci fossi io, fermerei l’auto davanti al primo

negozio di fiori aperto e mi tufferei col naso in mezzo a tutte quelle

dolci essenze pur di dimenticare quella puzza.

E pensare che tutto ciò me lo avrebbero potuto evitare. Avrei potuto

essere sottoposto a radioterapia, ma si dovrebbe star fermi, mentre i

raggi bombardano la parte malata.

Io fermo non ci so stare. Troppo facile dire: “Fai uno sforzo e cerca

di star fermo”. Non capiscono che più il mio cervello ordina

al corpo di restare immobile, più la tensione sale e gli spasmi

e le contrazioni aumentano.

Io fermo non ci so proprio stare.

Lo sanno anche quelli della TAC.

“Stia fermo per favore! E trattenga il respiro”.

“Ste’, per cortesia, cerca di stare fermo e trattieni il respiro.

È importante! Non voglio andarmene di qua senza il risultato della

TAC!”.

“Papà, ci sto provando!”.

“Niente! Non ci riusciamo. Il ragazzo si muove troppo”.

“Dategli il valium! Io sono il padre. Vi firmo il consenso. Vi firmo

tutto quello che volete. Ma fategli questa maledetta TAC”.

Il sonno ha il potere di reprimere e domare l’anarchia del mio corpo.

Mentre dormo il respiro è regolare e non c’è nemmeno

l’accenno di un solo movimento involontario. Sono placido come il

mare al mattino presto dopo una notte di tempesta. Forse perché

il cervello è altrove e il fisico non ha nessuno contro cui ribellarsi.

Il sonnifero sarebbe stata la soluzione anche per la radioterapia. Nello

stato di semicoscienza, mi sarei lasciato colpire dai raggi senza opporre

nessuna resistenza, ma non potevano abbattermi ogni volta a colpi di sedativo.

Nella migliore delle ipotesi, avrebbero ottenuto uno spastico sano e rincoglionito.

Una prospettiva non troppo confortante.

Perciò abbiamo convenuto tutti che la chemioterapia era l’unica

strada percorribile.

Chemioterapia.

Basta il suono della parola a farmi montare la puzza orrenda, il senso

di nausea, il debilitamento fisico. Sento crescere dentro il desiderio

di dissolvermi in quest’istante.

L’auto percorre gli ultimi metri della galleria e sfreccia veloce

verso il lungomare: nemmeno questa vista meravigliosa mi rasserena. Torno

alla mia distrazione preferita.

A quest’ora Marina starà ancora dormendo, o forse si è

appena svegliata e sta scegliendo i vestiti da indossare per andare in

facoltà. Magari lo sguardo le è caduto su quella giacca

amaranto che portava la prima volta che l’ho vista. Ero con mamma

in un’aula vuota, in attesa dell’inizio della lezione di Antropologia

culturale. Ormai avevamo capito l’andazzo ed arrivavamo in facoltà

almeno con mezzora d’anticipo: “Molto meglio aspettare che affannarci

per trovare l’aula in mezzo a quel bordello”, aveva concluso

mamma, e io non avevo potuto far altro che abbozzare. Quella mattina anche

Marina aveva deciso di uscire presto da casa per arrivare prima in aula

e riuscire a occupare un buon posto, uno di quelli più vicini alla

cattedra.

Ascoltavo i suoi passi di stivali dai tacchi alti echeggiare nel corridoio

ancora semideserto, sperando con tutte le mie forze che fossero diretti

verso la nostra classe. Pochi secondi dopo era comparsa sulla porta, vispa

e sorridente nonostante l’alzataccia. Era una delle più belle

apparizioni di tutta la mia vita.

Esile e sottile come un filo d’erba, distribuiva sorrisi, che le

scavavano due tenere fossette sulle guance tonde. Al terzo sorriso ero

già fottuto, conquistato da quegli occhi scuri e scintillanti,

traboccanti di gioia di stare al mondo. Mamma ci avrebbe impiegato dieci

minuti per attaccare discorso, io qualcuno in meno per capire che sarebbe

stata lei il mio nuovo tarlo.

(...)

L’edizione

delle venti del Tg1 era appena terminata, ma era stata dedicata quasi

esclusivamente alla crisi del Golfo Persico. Il servizio sulla NovaSider

non era andato in onda, e il conduttore aveva reso conto della notizia

leggendo solo poche righe. Niente di più semplice per Franco che

cogliere l’occasione per sfogare la sua rabbia, sbraitando contro

i giornalisti rei di non dare visibilità alla vicenda, schiavi

dei padroni, servi del potere:

“Quattromila posti di lavoro che vanno a farsi fottere e questi stronzi

ci parlano per mezzora di quei beduini di merda. Venduti! Siete una massa

di venduti!!”.

“Ma oggi il filmato l’hanno fatto vedere”, aveva provato

a far notare Dina.

“Oggi era oggi! Sai quanto me ne fotte a me di oggi?”, l’aveva

aggredita Franco, voltandosi di scatto con la veemenza di una belva.

Dina aveva preferito subire, non rispondendo. Sapeva già intimamente

la piega che stava prendendo la discussione.

“Lo devono trasmettere in tutte le edizioni. È un fatto importante,

importantissimo! Che ce ne fotte a nuje ‘e l’Iraq? Figl’

‘e puttana!”.

“Dai papà, calmati! Non mi sembra il caso”, era intervenuto

Marco.

“Calmo? Mi devo calmare, Marco? Eh già! Tanto a voi che ve

ne fotte se quella maledetta fabbrica chiude”.

Silvia, da sempre cedevole a manifestazioni così aggressive, si

era alzata dalla sedia, non pensandoci due volte a sbattere in faccia

al padre il suo disappunto: le sue mani si erano schiantate sonore sul

tavolo poco prima di rifugiarsi nelle tasche dei pantaloni per poi scappar

via insieme al resto del corpo. Dopo quello scatto così teatrale,

la fuga in bagno era il degno finale per la messa in scena del suo piccolo

dramma.

“Brava! Chiuditi al cesso!”, le aveva inveito dietro il padre.

E subito era tornato a rivolgersi a Marco:

“E tu, sì, tu... Tu si’ o’ primm’ ca schifa

chella fabbrica”, lo aveva accusato, puntandogli l’indice destro

sul suo viso inerte.

“Fra’ calmati! Ti fa male”, lo aveva esortato la moglie,

accarezzandogli un braccio, ma ormai la locomotiva era in corsa e solo

un deragliamento l’avrebbe fermata.

“Tu dovresti rispettarla quella fabbrica. Se non era per quella col

cazzo che nascevi! Col cazzo t’avremo tirato su! Te e tua sorella!

Col cazzo sareste andati all’università. Il mutuo per comprare

questa casa è stato fatto grazie alla fabbrica, e tu gli devi rispetto”.

“Franco calmati! Pure tu Marco! Basta!”, aveva mugolato esausta

Dina.

“Quella fabbrica ha ucciso migliaia di persone”, era stata la

replica di Marco con voce morbida e sguardo duro. Poi un fiume in piena

l’aveva percorso, e la diplomazia aveva fatto largo alla rivendicazione,

all’ira e al morboso piacere che solo un figlio può provare,

che solo il sangue del proprio sangue sa governare. L’annientamento

dell’universo paterno, la sua umiliazione, la catarsi del soffocante

legame filiale in nome del neonato uomo che da sempre alberga in noi.

È così che si diventa grandi. È così che si

comincia a morire:

“Quella fabbrica ha inquinato l’aria di questo quartiere per

un secolo, cento maledetti anni. Quella cazzo di fabbrica ha scaricato

monnezza nel nostro mare, negandoci la comodità di fare il bagno

a due passi da casa. Quella cazzo di fabbrica ha tinteggiato di ruggine

tutti i palazzi qui intorno, e tu non pensi che quella roba stia pure

nei nostri polmoni? La tua fabbrica puzza di morte ovunque e io dovrei

portarle rispetto? Quanti amici e parenti abbiamo perso per strada, eh

papà?”, Franco scuoteva la testa.

“Nonno Emanuele: cancro all’intestino. La signora Angelina della

scala A: tumore al cervello. Poi, chi viene? Lucia, l’infermiera.

Ce l’hai presente Lucia, eh papà? Quando passava le sue tette

oscuravano l’orizzonte. Ora gliene è rimasta una sola, e direi

che non è proprio la stessa cosa. Anche Liliana, la ragazza di

fronte, ha le tette immolate alla tua fabbrica: trent’anni e due

pezzi di gomma trapiantati nel petto. E Stefano? Stefano ha la mia età!

Vent’anni, papà! Venti! Che cazzo facevi tu a vent’anni?

Lui pensa a non morire”.

Franco non ascoltava più.

S’era alzato da tavola ed era andato verso la finestra-balcone.

Fuori baluginava ogni cosa, tutto sembrava scintillare.

Due lacrime, disperatamente aggrappate alle ciglia, erano pronte a tracciare

la propria traiettoria verso terra.

“Papà guardami!”.

Marco s’era avvicinato, con quella mano che, poggiata sulla spalla

del padre, sembrava avere una gravità doppia.

“E Alfredino, papà? Te lo ricordi Alfredino?”.

Sì che se lo ricordava.

“Ai genitori dissero che aveva l’asma quando se lo portarono

a casa, più bianco della bara in cui l’avevano messo!”.

Ci

sono sere in cui tutto il marcio di una vita viene a galla.

Ci sono sere in cui discuti con tuo padre e lo metti all’angolo,

e per la prima volta ti appare sconfitto e inoffensivo.

Ci sono sere che ti cambiano la prospettiva: non ti senti più il

figlio irresponsabile di un padre giusto e severo, ma diventi consapevole

di essere un uomo con le proprie idee da difendere.

Ci sono sere nelle quali tuo padre è lì, davanti a te, quasi

in lacrime, e tu vorresti fare due passi e abbracciarlo.

Invece, gli volti le spalle e fili via, con la mano, che d’un tratto,

per magia, diventa più leggera di una piuma.

(...)

ALL’OMBRA

DELLA GRANDE FABBRICA

è il primo libro di Gennaro Morra (www.gennaromorra.com),

che è nato a Napoli nel 1972 da genitori giovani

e proletari, che avevano messo su casa in un quartiere di periferia,

nato e sviluppatosi intorno a una fabbrica siderurgica. “La

mia venuta al mondo non fu proprio un evento felice” scrive

Gennaro, “i medici non riuscivano a farmi uscire e allora tentarono

con le maniere forti. Alla fine i loro sforzi furono premiati e io vidi

la luce, ma una parte del mio cervello era danneggiata. Fortunatamente

la lesione riguardava solo la zona dalla quale partono gli impulsi che

controllano l'attività motoria, mentre le facoltà intellettive

erano intatte. Niente male come inizio, no?...”

(maggiori dettagli nelle pagine interne del libro)