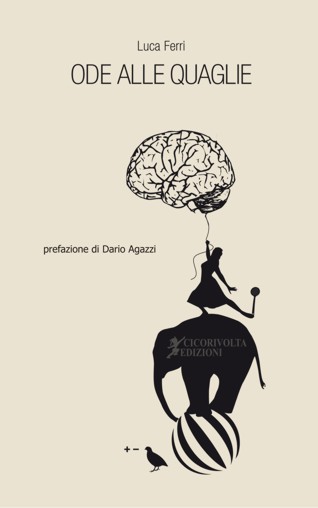

titolo:"Ode

alle quaglie"

- Prefazione di Dario Agazzi

- ISBN 978-88-95106-67-0 -

© aprile 2010 - €

12,00 - pp.

117 - in copertina,

illustrazione originale di Nicola Signorelli (info@nicolasignorelli.com)

e Michela Fiorendi.

I.

Il

lavoro di Luca Ferri vive di un linguaggio risolutamente autonomo.

Dei personaggi, quasi fosse un romanzo, si agitano nell'assurdità:

la nostra.

Agiscono, dialogano, saltellano,

hanno brame sessuali come quaglie.

II.

Il

lavoro di Ferri vive di un linguaggio risolutamente.

Dei personaggi si agitano nel nostro assurdo.

Come quaglie.

III.

Linguaggio

risolutamente.

Nostro assurdo.

Quaglie.

(D.A.)

![]()

Prefazione

Al

genere uomo la rimozione della propria somiglianza con le belve non è

riuscita tanto interamente da non poterla repentinamente riconoscere ed

in ciò venir inondato di gioia.

(Theodor W. Adorno, Teoria Estetica)

I

H.

Sperber (Ueber den Einfluss sexueller Momente auf Entstehung und Entwicklung

der Sprache- “Imago”- I- 1914) ci ha dimostrato che il linguaggio

deve la sua origine all’istinto sessuale. Ciò ci permette

di capire il motivo per il quale talune persone parlino - non appena un’occasione

si presenti loro - non preoccupandosi del contenuto del loro discorrere.

Si aggrappano agli altri con le parole. Quasi una specie di abnorme lazzaretto

sonoro. Si tratta in genere di persone dalla libido poco sviluppata -

che cercano di sviare l’ascoltatore: un abnorme lazzaretto sonoro.

Questo fenomeno è frequente negli schizofrenici al principio della

loro malattia. Il loro abnorme lazzaretto sonoro è il surrogato

dell’atto sessuale. Altre persone parlano in modo cauto. Adoperano

molte pause. Omettono le correlazioni, deformano le relazioni fra le parole

architettando le loro frasi e inserendo neologismi. Pare ciò nasconda

le emozioni segrete.

Tramite il linguaggio - in questo caso - l’individuo pratica una

magìa - positiva o negativa.

L’opera di Luca Ferri è il grosso machete positivo - una volta

per tutte - contrario al lazzaretto. E giacché è usanza

che parlando se ne faccia qualcosa di più del silenzio - il lazzaretto

subisce l’ostilità di chi del viaggio kafkiano allegro e vuoto

è consapevole fino allo sberleffo. Il verbo di “Ode alle Quaglie”

non rifiuta affatto - come in catari e gnostici - di contaminarsi facendosi

carne. Sappiamo che la parola, anche se originata dalla corteccia cerebrale,

finisce nella laringe e nell’apparato boccale. In “Ode alle

Quaglie” l’abbrutito con il carico del proprio lazzaretto ha

lo spazio che gli si confà: il palco dell’assurdo.

II

Vi

sono eventi umani che suscitano la stuporosa fissità nevrotica:

come il circo in cui alla fine gli elefanti si drizzano sulle zampe posteriori

mentre sulla proboscide di alcuni di loro una ballerina sta immobile in

graziosa posa. Un lazzaretto. A questo penso quando il martello medievale

recato da una donna - personaggio in “Ode alle Quaglie”- è

stato al tempo stesso acquistato e regalato - in un dialogo che già

allora mi causò una partitura.

“Ode alle Quaglie” strappa il velame nel tempo dell’esplosione

del lazzaretto - attendendosi da Monsignor Raiban - altro personaggio

del testo ispirato ad un mio cugino parroco che indossa da sempre occhiali

da vista “Ray Ban” e circola massicciamente in Vespa - l’ordalia

- non il sacchetto di plastica vuoto. Nella mia partitura per pianoforte

(1° movimento) che a “Ode alle Quaglie” rende omaggio sgranando

suoni metallici sbilenchi - l’autore ha inserito - impercettibilmente

deformato - il titolo del lavoro stesso usando una tecnica crittografica

di Michael Haydn (fratello di Franz Joseph). A nota corrisponde lettera.

Le parole si spappolano a collage e, nei due movimenti successivi, tacciono

per sempre.

III

Le

domande poste di continuo - vox clamans- dal narratore di “Ode alle

Quaglie”- vegetazioni mostruose della scimmiottatura sublime - sono

un addio sconsolato di chi alla lettura di Wittgenstein è avvezzo

sino all’agonia giubilante. Ma rammentiamo che silenzio non è

concetto opposto a linguaggio e che la parola, anche all’estremo

della sua usura, mantiene il suo valore di tessera. L’accademismo

del narratore prototipo - gonzo o Postiglione di Pinocchio convinto che

il romanzo debba balbettare storie di odierni ebeti microcefali parteggiando

per loro e recando chi legge nel paese dei balocchi - è negato

con il gelo di chi salga su di un’impalcatura e la percuota con chiavi

inglesi o mestoli fino a sanguinarne.

Vi sono serpeggianti presenze in “Ode alle Quaglie” che illuminano

sull’interesse e sull’operare filmico di Luca Ferri. Quella

spossatezza russa e magiara che da Tarkovski giunge, giù giù,

sino agli angeli perniciosi delle quaglie saltellanti in giardino - fissate

con lo sbigottimento con cui si osserva la marmitta che brontola sul fuoco

pronta a scoppiare.

Dario Agazzi

(compositore, musicista)

Brano tratto da "Ode alle quaglie"

Dirimpetto alla mancanza di speranza decisi bene di guardarmi dalle vanesia della giovinezza atta a tali trastullatori. O meglio dopo averla saggiata impiassi bene benone un piccirillo tivucolore chee emmettesse quaglie dedite alla migransa. Animaletti veementi e con movenze da gruppo ci erano incollacciate bene al nastro magnetico della mia cassetta videoregistra. Un bagliore secco e fumante nel vederle nell’aia riprodotte artificio nel mio soggiorno di pochi mobili. Eran per me una corollaria passatoria di tempo a cui aggiungere la grasse risate che mi facevan fare ‘ste povere bestiole. Tutte impagliacciate. Appicicaticce. Con delle ova militaresche. Bello n’era pure il vocione del masculo predicator perfettin a decalcomanare vezzi e pregi dell’animalatore. Passai il merigio così come bambolo ricolmo di dentro e semipregevole fuori, nell’articolazioni i colli le lobi e par giunta nella smagilla dentatura che il caos m’aveva donato a mezzo d’accoppio dei miei genitori. Il tivù color nella stanza balgiava radiazioni grigie e se ci toglievo la vista guardando la piastrella ti c’iaccorgevi che nei primi piani della quaglia, la zampa il becuccio ol culetto, la lucina bianca nera del telfunken elargiva gurmi sfasati ed etereoformi misteriosamente inconcipibili. Ma la calura estiva i titoloni calciofani e le zampettare delle fringuelle minorenni eran per me una grande fonte di strazione e turbinio di dolora. Gollavo allora le sempre verdi toniche gipsy o la cedrata tassoni nel quando vertivo la spropositata diferenza tra il mio valore precepito e l’esterno riconoscitomi.

Potevo cantare toccarmi o preparare torte. Il meriglio di luglio è qualcosa che un marziano mica capirebbe.

Nel treno dalla circonferenza al centro sgranavo le ciglia curiosito dalla mole di casuppole a ridosso della ferrovia. Di tante di varie di forme ma alla fine tutte della stessa. La crapa per il vulvo giigolare della tempia poggiata al vetro di stato incocciava tra vuoti urbani autocarrozzieri a tinte fosche pellettai virulenti cicloamatori attesi ciclettai fermi alla sbarra ferroviera operai idanfaranti a saldare tubarie e tot di infinite cose d’averci il latte alla ginocchie. Cangito il fatto d’una linnea retta a poche curve eran molte le trazzioni d’attenzione da cui venni ripreso. Ciera un mondo dentro le carozze e fuori le carozze con me di tramite a decider che guardare in modo gratuito e senza parcellazione di senso. Sorpresi l’ingeniere davanti a me punzonarmi continui spilli sonnolenti da cheta calma lettoria del quotidiano sgranocchiante. Ad metà di tragitto scesce con la valigetta di pelle quoiata e ci rimasi ancora male per l’abbandono così frugevole giacché col chi venne poi, lu negrus dalle mani grandi, fui colto da stilettate sensoriali sovrapposte. L’attuale colorito tale magianado pane emanava cipollatura e grossolana voglia di sussistenza ad esatta metà del ricordo di chi prima si sedette.

Il negrus teneva braghini rossacetati e mani sporche da liquido bianco provenienza panino. Ricci intravisti da mia immaginanza soto la rasatura e fatnapolitici sandaletti plasticosi da laccetto a incastro a tipo baudeville. Composto e seduto metteva la braccia sopra li ginocchi quando intuiva di perdere novo liquido bianco dal panino in sua concessione. E via così ritornando all’origine dritta e fissante i tre quarti tra me e lo spicchinicchio adesivo incollato di una nota marca di gomme stradali. Vaga era la calma.

Il politeama lettor di giornali prim di negrus, n’era incollaiato alla camicia righetta esclussi polsini e colletto di bianco non tinti. Paciarotto e per nulla interessato a cosa trasmettessero i vetri del treno si potea connototare solo per strana voglia a forma di sardegna che ci teneva a tre quarti del gozzo. Dal quadro del tale emeregiveva pure uno stanco calzino porporato che non lasciava credibilità d’insofferenza al tempo giacché scotonava di poco, ma lo faceva, in bottoli di semi circonferenze tessile già detti pallini.

Grossolana era la colpa del corso di cucito. Che ad avercilo fatto n’errebbe accanto a me la ragazzuola dalle sandalette belle con sopra caviglie a licie doverose tettine a cono d’ebano a che bell’invenzione. Eran minuti che forzai di seguirla passo passo sotto la fine inclinatura dalla pialla stradale, appena inarcata a disavallatura sempre meno pesante sempre più piatta. Le vedevo i braccini e se lo sole n’era dalla mia parte pure le unghiette belle e tagliate a samurai delle pestine e, per quel cinquino di secondi che raccolse un raccoglitore alla signore di colore forse moglie del negrus, pur della manina svincolata dalla treccia di pane. Era un paesaggio inescorso e viluppato nel metro e sesanta circa che nei suoi più o meno certi cinquanta chilogrammi zompetava come li uccelli al mio giardino la mattina. Mi fece spettare fuori dalla pettinatrice che non le faceva tagli o coloriti novi ma che sfogliavan miserioso libretto cui sopra roneggiava un postiit. Che in quell’attesa mi cercavo di secretare dietro un doblò bianco marin, facendo apertamente ciò che mi andava di fare. E non la immaginavo e non mi si nascondeva il mondo nell’attimo di attesa, che seguirla di nascosto una sconosciuta è bello ma snervante, è bello ma non t’accechi dal non vederne altro. Le sue gambicciole erano tanto belle come quei tubi che i proprietari del doblò stavano saldando nelle pene inferno di cunicoli soggiacciuti sotto la crosta terreste. Vedevo pure la magia della ghisa smeringata dalla fanta e stavo per accorgermi della tuta blu del benzinaro quando la gambetta orata uscisse dal negozio pettinatore per rincamminarsi nell’opposta direzione a cui ripresi il pedinamento. Si tocchiava la orecchia ed era attratta da tutti i rumori che facevano le cose. Dal calippo caduto al ragazzetto in bicicletta al forte tonfo di chiusura di furgone bianco metronomo. Girava il capo a scatti e quando volata l’angolo al bivio posto da labirinta città salivavo male e per qualche secondo temevo d’averla persa nel grumo d’appia delle noccolature di cittadini non ancora partiti per l’agostiade annuale. Riapparse dietro due ciondolanti uomini dai pantaloni enormi per il loro misero sedere. Riapparse con un tinnio telefonato che la fece sorridere e parlare per tutto il viale. Così distratta che potevo avvicinarmi oltre una dignitosa soglia di sicurezza. Aveva perso l’interesse per i rumori e per il mondo che la vedeva camminare. Lo potevo vedere che camminava parlando perdendosi interna alle sue vicissitudini. Il suo piedino fletteva a mò di marcia subito ripreso e superato dall’altro e così via. Tenevo cura di minuzia e scorsi un neo nell’incanalatura appena bagnaticcia dell’icalar di schiena nelle chiappe e mi grattai la fronte e m’asciugai la ciglie sentendo sonettar l’aida dal mercedes bianco d’iun finto gitano acculturato. Volevo interrompesse quella fastidiosa telefonata; che ne so per una gazzosa; un chinotto o cose di quel tipo. Non era la mia città nessuna era la mia città ma sentivo un perditudine del mio corpo in tutte le ossa. Molto bella sopra di lei la pensilina del benzinaro sospesa e bianca su cui da sopra spalettava una piantella sempre verde di città cui fece seguito un gatto nero in un cancello e quattro briosc intarviste in un bar. Bella n’era che la ringrazia solo nella mia crapa per quest’iattimi di felice sospensione, dalla calura e dalla mia dittatura cerebrale.

Così come venne sparì dentro un portone grigio bruto ma bruto e grigio come le cose che non saresti mai stato in grado di pensare. Dallalì in parte panchina sovvenni ad quella tarsia malaccetta chinaglia di gran contenitore che per il tetto a falda non tenea nemmeno la grazia del cubo. Despota edilizio convenzionato d’anni cinquanta che mi asportava unghietta bella tra la marcescenza dei mattoni cotti dal calore e dal vomito delle marmitte; ma più di tutto il non capire è dovuto a come la natura di due corpi abbia potuto crescere e viluppare tale giovine perfezione in mezzo cose subautorate e che in lor tempi cacciaron via quella cocorita idea di equilibrio tra il pieno ed il suo mezzo, tra l’intonazione e la punzonatura e tutte le terze cose. Quel cemento anonimo che non era cemento ma intonaco sopramesso avvolgeva la mia idea d’inesprimibile all’inesprimibile natura non idolatrata che tenevo dentro. Adesso starà lavando i bei piedini, adesso magnierà un pompelmo ed io mi chiederò per tutto il viaggio se mai penserà al quel pompelmo come in qualcosa di misterioso.

Il quadro della chiesa è avvolto da fumera. Dal vetrino cattedrale entra un poco di calor. L’estate con i suoi vapori da giardino annaffiato dopo le otto di sera tracolla fiero come non sa di morir tra tutte la ferma bavaglie dei bambini che qui asisitetero alle nozze. Che piaggni bambino? Gli faccio verso in romanesco el padre insodisfatto mi squadra sorridendo. Il rumore di sfrango d’un banco ci rialza la capa sul quadro e l’incenso. La madonna tiene un fiore. L’angioletto la pergamena. Atri tre putti ciondolanti e un poco ubriacaticci svolazzano sui rovi. Dei petali di rose. Come il funerale dello mastro zingaro letto sul giornale. Gli si lanciavano parti di fiorello come gogi. Piccino allegro mi ronzola vicino col braccio teso al padre che saluta ed inforca l’uscita da parte dell’entrata. Il piccino incorre di corsa svigolando una piccola scoreggia.

A vedercine bene pure le acque del mare tengono i colori della sua veste. Entra il prete e toglie i raiban. Lii infila nella saccoccia cangura del suo telo. Mi vede come non mi vedesse sposta un lino dal drappeggio e cingulla un cantar impercettibile dell’hit estate. Che pezzo d’omo le dico sorridendo. Mi si avvicina e barbaglia una pacca al costato. Ci sediamo così, vicini in diagonale ma distanti dieci sedie in orizzonatale. Se mi parla e mi parla gli ci vedo solo la punta del naso. Se gli parlo credo che veda solo lo zigomo e spalle e colori del naso. Non parliamo sempre, ma ride di gusto se gli chiedo dove ha nascosto i raiban. Bontà delle comunicazioni la madonna sempre tace e osserva nell’idea che ho di lei che m’osserva. La guglia epicarea a fasi di calcare ruvestra cuneiforme segni dell’altizimo. Il prete canticchia, rovescio il capo all’indietro e sciolgo gl’ultimi nodi per governar un ghiacciolo.

Torno

e la trovo ancora gli faccio?

Sì o qui o in prepodurale.

Mangia un pizzo magari più tardi?

In

realtà il negrus poteva avermi parlato. E detto qualcosa sull’instabilità

del treno e delle sue ragioni. Mi ci fiondasse come ratto famato quando

per paura che non mi capisse moderai di un poco il tenor di parlata che

stavo facendo da solo in silenzio. Cose del tipo che si sentono in giro

e ciertamente faccio in gran uso nelle tenui soluzioni di vita. La pagnotta,

la rizollatura delle pianticine e mi scusi ma parcheggiare davanti al

mio cancello è un mio diritto.

Smontato da parole simili a frutti, il negrus rise alla richiesta postuma

e sul finir dell’incontro quando dissi lui se per caso davvero era

stato riccio o no.

Certo

che ero riccio lo siamo tutti di famiglia sorrideva senza almeno sette

denti.

Mattachione pensai. Ma gli disi inburnito dall’adesivo della nota

marca gommistica italiana se non gli dava fastidio nel sedile di lì

accanto.

No certo che no.

Ma forse senza il certo che no disse no ridendo.

Di cose certe che ci dicemmo solo la provenienza il da farsì quotidiano come se entrambi non sapessimo della morte.

Ero a tre passi dal catografato di minnie e topolino, con puffetta strappata per metà dal collo in su. Un alone di colliccio e sbrodolone medio. Dai spostami a destra urlavo al joistich governando da tale. Tale mi girava e la piattaforma a scatti mi sfasava che teni le mani avvolse allo spago salva vita in dotazione. La fretta che arrivava il suo padrone ci faceva fare le cose di corsa. In certe zone ci potevo cogliere ancora le manate dei piccini, in un mattone sfondato addirittura la pellicina di una mosca. Ero a sette metri dalle tavolate adombrate dei manovali che dal trambusto dei primi due giorni, ora si eran dimenticati di me. O quasi. Arrivava quassù una frecciata di malvagia credenza ma appena sporgevo e ci facevo il segno del papa si riconcigliavano con sta roba.

La beltà l’era il pianerottolo che correva dietro il semi terrazzo rimasto in piedi. Avevo una gran voglia di vederci chiaro e capir per bene cosa era la macchia verde al neon che pariva criptata dietro la parete. Ma per farlo la grù degli imbianchini mi doveva far passare tra l’incastro del mattone pieno ancora eretto a pene di edilommo moderno. E fatti a tot di voce dei calcoli era impossibile infiltrarcisi mezzo. Si fece una gran comunicazione con l’oro in basso e me gravitante come eletrricista imbonitore. Chi convinceva chi non cedeva la trattazione dai che ti do questo o quello insomma si convenne tot di quattrini in cambio del risciò rischi che ci tenevano a farmi il favore. Sceso dal gru blu martoriato sulle levette e consoni al parlarsi con da pari metratura ci salutammo invece.

Era uno bello a pochi passi dalla stazione, gli ci vedevi ancora le piastrelle. Il palazzo accanto teneva ancora i segni e i manovali erano proprio gentili e disponibili che poi in realtà li pagavo pure.

Una cosa che fece il signor sul treno che mi fece memoria e che poteva avere figlie e ciò lo compresi dal paffuto nanogorilla che penzolava la pendice del suo manico di borsa. Ecco che ballonzolava talvolta bene e talaltre male. Non si fece nemmeno premura del gravoso dettaglio antiestetico che potea giustificar con me solo con percirsa argomentazione. Obbligato all’intuito forse mi do ciò mi disse pure cose più profonde. Tipo la figlia la sventura la guarigione. Era un ometto educando di quelli che si grattano l’orecchia di lato appenda di sotto ad un punto difficile da dirsi.

È

di mia figlia il nanogorilla.

Ma tiene pure i pantaloni rosa?

Chi, io la figlia?

Ridemmo.

(...)

Luca Ferri, (Sorisole, Bergamo, 1976), si occupa di parole (Fiori di Broca, Poemetto Galeoto) e immagini (Dodo, animale inetto al, Patrii Lidi). Nel 2011 ha pubblicato, con Cicorivolta, "fiori di broca".

Vive a Olera.

Il suo luogo internet è www.ferriferri.com